105 Jahre und ein Dutzend Denkmäler weiter

Den hundertfünften Geburtstag Iwan Tschernjachowskis beging die nach ihm benannte Stadt nicht nur mit den Feierlichkeiten am Denkmal, sondern auch mit der ersten vorläufigen Präsentation neuer Gedenkideen. Bekanntlich wurde im Frühjahr 2011 ein Ideenaufruf unter die Architekten, Bildhauern, Designern, Künstlern aller Coleur geworfen; gefragt waren keine Entwürfe — Herangehendweisen an die gesamte Erinnerungskultur.

Heute suchen die kleinen Städte, durch und durch von der sowjetischen Industrie, Titulatur, Kultur und Wesen geprägt, nach einem neuen Antlitz. Nach dem ehemaligen alten suchen sie zumeist auch. Für Tschernhachowsk heißt dieses Alte die deutsche Stadt Insterburg, der Name Tschernjachowskis ist wie eine Klammer, der die beiden so verschiedenen Orte zusammenhält. Doch hält die Klammer ewig?

Können die Bewohner von Heute mit dem Namen etwas anfangen? — und in 20 Jahren?

Um nicht zu vergessen, wo die Stadt ihren zweiten Anfang nahm, luden die beiden Kuratoren, der Kunstwissenschaftler Dmitri Koslow und der Architekt Alexander Strugach, dazu ein, sich Gedanken zu machen über einen heutigen Insterburg-Denkmal des Sowjetgenerals. Eine Neubefassing mit dem Namen sollte stattfinden, eine Umdeutung und Umbeziehung zu der Erinnerung an ihn.

Das Hauptziel des Wettbewerbs laute nicht etwa, ein neues Denkmal eines Helden zu bauen, sondern durch ihn die Stadt zu begreifen, ihre Lage und Struktur; einen der Geschichtsfigur und ihrem Namen gebührenden en Platz zu finden, räumlich wie zeitlich. Die Ergebnisse waren überraschend und interessant zugleich. Die kreative Gestaltfindung brachte die Teilnehmer zu neuzeitigen Auffassungen traditioneller Denkmalformen — aber auch zu den absolut fantastischen Zusammenspielen der Gestalt Tschernjachowskis und des Stadtgewebes Tschernjachowsks.

Der Stadterneuerungsvorschlag Sophie Panzers reicht bis zur Gründung einer Idealsiedlung am östlichen Stadtrand, von dortigem Kern soll nach ihr der wohlfeile Gemeinschaftssinn auf die gesamte Stadt greifen. Das Herz dieser russischen Neugründung Insterburgs ist ein neues Hyppodrom; die Grundlage der lebhaften Entwicklung einer Bürgergemeinschaft in nachhaltiger Umgebung sollen Bildung und effiziente Verwaltung sein. So käme Insterburg ins Jahr als eine erfolgreiche Stadt der Pferdewirtschaft mit anerkannten Veranstaltungen im Rennoval; so wäre ihr Programm imstande, den Stadtnamen neu zu besetzen.

Der Stadterneuerungsvorschlag Sophie Panzers reicht bis zur Gründung einer Idealsiedlung am östlichen Stadtrand, von dortigem Kern soll nach ihr der wohlfeile Gemeinschaftssinn auf die gesamte Stadt greifen. Das Herz dieser russischen Neugründung Insterburgs ist ein neues Hyppodrom; die Grundlage der lebhaften Entwicklung einer Bürgergemeinschaft in nachhaltiger Umgebung sollen Bildung und effiziente Verwaltung sein. So käme Insterburg ins Jahr als eine erfolgreiche Stadt der Pferdewirtschaft mit anerkannten Veranstaltungen im Rennoval; so wäre ihr Programm imstande, den Stadtnamen neu zu besetzen.

Jiri Grabmüller macht aus dem Marschall-Denkmal ein Allerseelen-Gedenkort für alle Gefallenen: in diesem unseren Jahre 2011 haben sie alle ihren Frieden verdient. Der eine, der des Tschernjachowskijs wegen den Ort aufsucht, findet sich auf einer Linie wieder, die von der Burg zum Barclay-de-Tolly und Lenin reiche, die Jahre und Jahrhunderte hindurch, direkten Weges in die Zukunft dieser Stadt.

Jiri Grabmüller macht aus dem Marschall-Denkmal ein Allerseelen-Gedenkort für alle Gefallenen: in diesem unseren Jahre 2011 haben sie alle ihren Frieden verdient. Der eine, der des Tschernjachowskijs wegen den Ort aufsucht, findet sich auf einer Linie wieder, die von der Burg zum Barclay-de-Tolly und Lenin reiche, die Jahre und Jahrhunderte hindurch, direkten Weges in die Zukunft dieser Stadt.

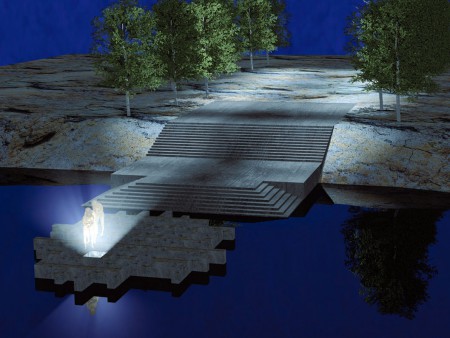

Ähnlich der Ansatz Olga Baschninas und Wjatscheslaws Lütynskijs: ihr Tschernjachowskij-Denkmal wird zum Gedenklrt all` derer, die ihr Leben opferten für das Existenzrecht der heutigen Menschheit. So wurden sie — und er — zum Tor, den Weg vom Ehrenfriedhof der Kriegsgefallenen in die Weite und Frische des Flußtales, denn ohne die, die auf dem ersteren liegen gäbe es niemanden, der die letztere genießen konnte. Um sich dieses auf Dauer bewußt zu bleiben, bauen die beiden Autoren ihr Tor.

Ähnlich der Ansatz Olga Baschninas und Wjatscheslaws Lütynskijs: ihr Tschernjachowskij-Denkmal wird zum Gedenklrt all` derer, die ihr Leben opferten für das Existenzrecht der heutigen Menschheit. So wurden sie — und er — zum Tor, den Weg vom Ehrenfriedhof der Kriegsgefallenen in die Weite und Frische des Flußtales, denn ohne die, die auf dem ersteren liegen gäbe es niemanden, der die letztere genießen konnte. Um sich dieses auf Dauer bewußt zu bleiben, bauen die beiden Autoren ihr Tor.

Auch die Gruppe von Asja Damadzic, Lejla Brgulja, Leila Brgulya und Merima Aličić sammelt das Verstreute zusammen, schafft “Knoten” in städtischem Gewebe und Tore, die alles Stadtbewegung durch sich hindurchschleusen, den Herzpumpkammern gleich. Diese Bewußtseinszentren entlasten auf ihre Weise die anderen Stadtteile von der Vergangenheitslast und machen Neues möglich.

Auch die Gruppe von Asja Damadzic, Lejla Brgulja, Leila Brgulya und Merima Aličić sammelt das Verstreute zusammen, schafft “Knoten” in städtischem Gewebe und Tore, die alles Stadtbewegung durch sich hindurchschleusen, den Herzpumpkammern gleich. Diese Bewußtseinszentren entlasten auf ihre Weise die anderen Stadtteile von der Vergangenheitslast und machen Neues möglich.

Mehrere Autoren machen aus Tschernjachowskij einen Recken oder einen Roland, alles Unheil von der Stadt mit eiserner Hand abwehrend:

So dichtet Illarion Pikin einen «schwarzen Schutzengel» herbei, der üer der Stadt tagein-tagaus schweben solle;

So dichtet Illarion Pikin einen «schwarzen Schutzengel» herbei, der üer der Stadt tagein-tagaus schweben solle;

Jekaterina Daniltschenko versetzt die biographisch korrekte Figur ins Reich der Zeichen, nach ihr sei ein Panzergeneral ein direkter Nachfolger der Kürassiere, ein Zentaur aus Panzerstahl;

Jekaterina Daniltschenko versetzt die biographisch korrekte Figur ins Reich der Zeichen, nach ihr sei ein Panzergeneral ein direkter Nachfolger der Kürassiere, ein Zentaur aus Panzerstahl;

Alexej Jakimenko macht die ganze Stadt zum Denkmal, zieht Linien durch Park und Straße, und plötzlich ergibt ein Teich den Umriß seiner Hand, oder seiner Ordensschnallen. Das Gesicht des Helden-Riesen wird zu einem betretbaren Areal, sein Antlitz von Pflasterstein, Ziegel und Schindeln, seine Augen von Brunnen und die Augenbrauen vom Gebüsch; hier sitzt man auf seiner Wange, erklimmt ein benachbartes Gebäude und siehe da, dieser Bereich ist tatsächlich ein Portrait! Tschernjachowskij und Tschernjachowsk werden auf diese Weise buchstäblich aufs Innigste verbunden.

Alexej Jakimenko macht die ganze Stadt zum Denkmal, zieht Linien durch Park und Straße, und plötzlich ergibt ein Teich den Umriß seiner Hand, oder seiner Ordensschnallen. Das Gesicht des Helden-Riesen wird zu einem betretbaren Areal, sein Antlitz von Pflasterstein, Ziegel und Schindeln, seine Augen von Brunnen und die Augenbrauen vom Gebüsch; hier sitzt man auf seiner Wange, erklimmt ein benachbartes Gebäude und siehe da, dieser Bereich ist tatsächlich ein Portrait! Tschernjachowskij und Tschernjachowsk werden auf diese Weise buchstäblich aufs Innigste verbunden.

Nicht minder kolossal ist der Plan von Alexander Strugatsch. Im Denkmal und im Erinnern an Tschernjachowskij überhaupt sieht er ein von außerhalb nicht zu begreifendes Kantische “Ding an sich”: ein Etwas, was die Stadt markiere, sich dem Durchdringen unser aber verschließe. Mögen wir auch noch so sehr glauben, wir verstünden die Informationen über diesen Mann, bestimmen können wir seine Person einzig durch mehr oder minder subjektive Auswahl der Daten und Fakten aus seiner Biographie und dem Nachleben. Jeder dieser Versuche ist viel zu eng und zweifelhaft, die Wahrheit aber ist über diesem allen erhaben, fundamental, und uns gegenüber recht gleichgültig …

Nicht minder kolossal ist der Plan von Alexander Strugatsch. Im Denkmal und im Erinnern an Tschernjachowskij überhaupt sieht er ein von außerhalb nicht zu begreifendes Kantische “Ding an sich”: ein Etwas, was die Stadt markiere, sich dem Durchdringen unser aber verschließe. Mögen wir auch noch so sehr glauben, wir verstünden die Informationen über diesen Mann, bestimmen können wir seine Person einzig durch mehr oder minder subjektive Auswahl der Daten und Fakten aus seiner Biographie und dem Nachleben. Jeder dieser Versuche ist viel zu eng und zweifelhaft, die Wahrheit aber ist über diesem allen erhaben, fundamental, und uns gegenüber recht gleichgültig …

In ihrer Gesamtheit werden die Wettbewerbsarbeiten beim Kunstfestival der Burg Insterburg gezeigt, dem vierten “Insterfeste.” Das Programm ist reich an interessanten Kreativangeboten zum “Neuen TSCHERNJACHOWSKIJ” — zu der Eröffnung am 16. Juli ist jeder geladen!

Kommentieren